「本気で挑戦したら、仲間ができた」今治発・次世代リーダー育成プログラムBCUってどんな場所?

2016年、愛媛・今治を舞台に産声をあげた次世代リーダー育成プログラム「バリチャレンジユニバーシティ」(通称BCU)。 学生も社会人も、年齢も立場も関係なく集まり、ぶつかり合いながら地域の未来を描いてきた“挑戦の場”です。

立ち上げから10年目という節目を迎えた今年、全国各地に散らばった卒業生たちが今治に再集結。かつての仲間との同窓会を楽しみながら、現役参加者とも交流し、新たな化学反応が生まれました。

今回は、300人を超える卒業生を代表し、創設期からBCUに参加し、時に運営チームにも加わりながらこの挑戦の場を支えてきた池田さん、高尾さん、馬場さんの3人にインタビュー。彼らがBCUに込めた思い、そこで得た学び、そして今へとつながるストーリーを語っていただきました。

池田 瑞姫さん

今治市出身。現在は株式会社CRAZYのマーケティングマネージャーとして、サービスおよびコーポレート領域のマーケティング・ブランディングを担当。また、専攻であるwell-beingの大学非常勤講師を務めている。

高尾明香里さん

香川県出身。株式会社Japan Fruits、株式会社Zen代表取締役。フルーツの持つ可能性を最大化し、持続可能な産業を目指してJapan Fruitsを設立。独自のtoB向け流通システムを通じて廃棄ロスゼロを目指し活動。

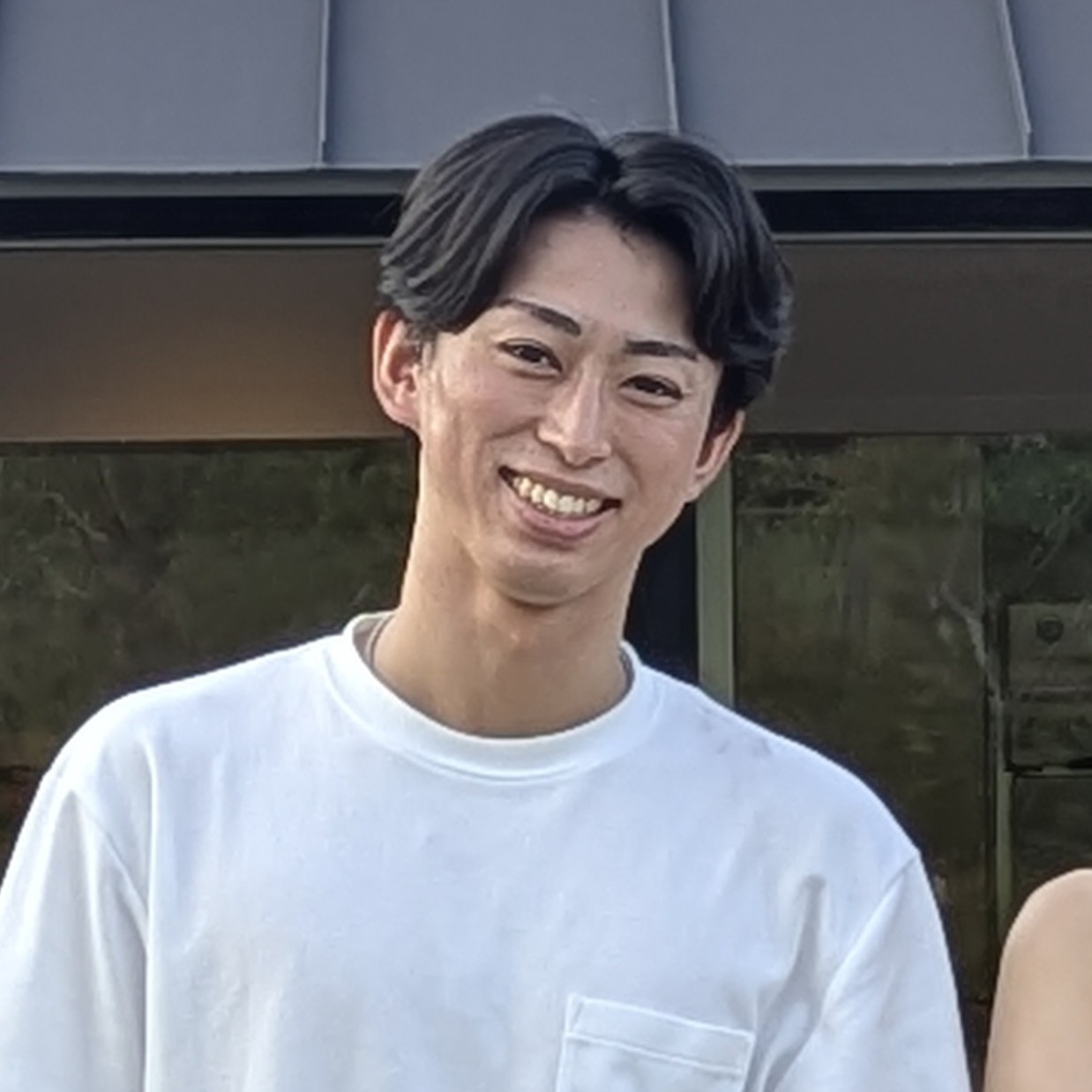

馬場優汰さん

香川県出身。サッカー留学として今治東中等教育学校に進学し、高校2年生、高校3年生(運営側)、大学2回生の計3回BCUに参加。現在は、台湾留学していた時にご縁のあった、不動産会社の香川県高松支店で分譲マンションの管理に従事。

「飛び込んでみたら、おもしろいかも」

ーーまず、最初にBCUに参加されたきっかけを教えてください。

池田さん:(2016開催の第1回に参加)

私は今治出身で、当時は徳島の大学に通っていました。最初にBCUを知ったのは、母からの「こんなのあるよ」という一言。学生団体に所属しながら限界集落に入り込んで地域おこしに取り組んだりと社会と繋がる活動をしていたこともあって、自然と関心を持ちました。母からすると「これをきっかけに帰省してくれるかも」という思いもあったのかもしれませんが(笑)、私は純粋に「面白そう」と感じて応募しました。

当時はもちろんアシックス里山スタジアムもなく、サッカークラブができたと知ってはいても「え、わざわざ今治で何をするんだろう?」と正直全くピンときていなかったんです。そんな中でのBCU開催。提示されていたテーマは「スタジアムを365日どう活用するか」だけで、細かいことはほとんど不明。でも逆にその“余白”が魅力的に思えて、エントリーシートを書きました。

高尾さん:(2016開催の第1回に参加)

私は香川大学3年で、ちょうど就活の真っ最中でした。当時、四国では学生と社会人が一緒に挑戦できる場なんてほとんどなく、東京や大阪まで行かないと「おっ」と思えるようなビジコンやインターンには参加できなかったんです。だから「四国にこんなプログラムがある」と知ったときは衝撃でしたね。迷わず「これは行くしかない!」と思いました。

池田さん:東京のプログラムって、確かに面白い学生に会えるんです。でも、アクセスの悪い今治にわざわざ集まる人たちって、それだけでコミット度が違う。だからこそ濃い関わりが生まれるんじゃないかって、ワクワク感は確かにあったよね。

高尾さん:そうそう。それに都市部で開催されていたプログラムはどうしても「ビジネス色」が強いものが多かったんです。でもBCUは「まちづくり/地方創生」というテーマ。ちょうど地方創生が盛り上がっていた時期でもあって、ユニークさでも目を引いてたよね。

馬場さん:(2018開催の第3回に初参加)

僕が初めて参加したのは第3回で、今治東高2年生のときでした。きっかけはサッカー部の先輩が参加していたこと。さらに担任の先生から「お前こういうの好きそうだな」と勧められたこともあって、課外活動の延長みたいな感覚で参加しました。サッカークラブが主催していたというのも自然に惹かれる要素で、「ちょっと行ってみようかな」くらいの軽い気持ちでした。まさか3回も参加するほど夢中になるとは、その時は思っていませんでしたね(笑)

学生と社会人がリスペクトしあい、熱量高く共創

ーー実際に参加してみて、どんなことが印象に残っていますか?

池田さん:一番強く覚えているのは、とにかく「全員の熱量が高かった」ことです。学生も社会人もバックグラウンドは全然違うのに、みんな「限界までやり切ろう」というスタンスで臨んでいた。普段の大学生活やアルバイトの延長線上では、絶対に出会えない空気感でした。お互いにリスペクトしながら全力で走り切る3日間。体力も気力も振り絞って、ギリギリまで考え抜く。その熱量の高さがとにかく楽しかったんです。

そんな環境で自分の限界を試しながら、「何かを得た」というより、「自分はこれでいいんだ」と許されたような感覚がありましたね。

高尾さん:私は、参加者の面々があまりに刺激的すぎて、帰り道はその勢いを借りて、初めてヒッチハイクで香川まで帰りました(笑)。そういう意味でも「人との出会い」は得たものとして大きかったです。今も付き合いを続けている、価値観の合う大親友とも出会えました。

また、伴走してくださった社会人メンターの存在も忘れられません。あるベンチャー企業のマネジメント層の方だったのですが、最後の最後にチームが行き詰まった時に支えてくれて。その向き合う姿勢やコミットメントが、本当に心強かった。

池田さん:私のチームについてくださったのは、誰もが知るとある大手企業の執行役員を務めていた方でした。意見を押し付けるのではなく、場を自然に導く姿に衝撃を受けました。今でも「ああいう人になりたい」と思える存在です。社会人になった今、どれほど優れたビジネスパーソンだったのかをあらためて実感します。当時の彼は30代後半だったと思いますが、「自分も10年後にあの領域に到達できるのか」と、今でも思い返すほどの大きな存在です。

高尾さん:それだけ熱量の高い人が集まる分、泣いてしまう人がいたり、喧嘩したり、「帰る」と言い出す人もいて。人間らしい生々しさも同時に感じましたね。

馬場さん:僕は高校生で参加したので、本当に衝撃的でした(笑)。でも大人たちの本気に触れて夢中になり、気づけばのめり込んでいました。普段の学校生活では絶対に出会えない大人や学生と、本気でぶつかり合える場。楽しかったし、刺激的でした。BCUで培った「社会人の基準」は、社会に出た今も自分の指針になっています。

「自分軸」で生きる、人生の転機に

ーー今の人生に繋がっていることって、どんなことが思い浮かびますか?

池田さん:私は大学院卒ですが、新卒で就職したのはベンチャー企業『株式会社CRAZY』。当時はまだ、ベンチャー企業への就職が一般的ではなかったこともあって、周りの先生や友人には「院まで出てなぜ?」となかなか理解されませんでした。でも、自分の研究してきたウェルネスやウェルビーイングの考え方と、会社のビジョンがすごく通じていると感じたんです。

『この会社で働き方やビジネスの在り方を証明できたら、社会も変えられる』そんな確信があって、自分の中では迷いなく決めました。でも、その裏には、BCUで出会った同期や仲間たちの存在があります。

学生でも休学や中退をして、自分の目的を持ってめちゃくちゃ生きている人たちがいて。その輝きを目の当たりにして、『自分も自分の運命を生きていいんだ』と後押しされたんです。

高尾さん:私は大学卒業後、一度は就職しましたが、その後、起業の道を選びました。BCUの仲間に相談したとき、『できるよ、絶対できる!』って背中を押してくれたのは本当に心強かったです。

BCUに参加した当時は、明確に起業したいという気持ちがあったわけではありませんでした。でも農業への課題意識から、『何かやりたいな』という気持ちが大きくなっていく中で、自然と起業の道を目指すようになりました。

BCUで出会った人たちは、みんな『自分軸』で生きています。周りに流されず、自分のやりたいことを信じて突き進む姿を見ると、『私もわが道を行こう』と刺激になります。BCUでの仲間は、今の事業の大きな支えになっています。何より、あそこまでやりきった実践経験は『事業をするんだったら、これぐらいは頑張らなきゃ』という基準にもなっていますね。

馬場さん:大学2年生の時に参加した、自分にとって3回目のBCU(2022年)。高校生、大学生、社会人の3人チームで、『期間中に15万円の売り上げを作る』という実践型の課題に挑戦しました。チーム名は『ともしび』です。

僕たちは廃棄される果物でジュースを作り、クラウドファンディングで寄付を集め、目標を達成しました。そのやり切った経験は自分の中で大きな体験になったことはもちろん、そのときのチームメンバー・五嶋さんは今、『ともしびマルシェ株式会社』として起業されています。実際に当時のプランをブラッシュアップし、ソーシャルグッドな事業として形にしているんです。本当にかっこよくて、憧れています。

池田さん:それはすごいね!

馬場さん:そういう本気の人が集まるからこそ、BCUが大好きなんですよね。僕自身は社会人2年目ですが、そういう方々を見てきたおかげで、『自分もこうなりたい』というビジョンを追いかけながら、日々を過ごせています。間違いなくBCUのおかげですね。

BCU卒業生として思うこと

ーー改めて、BCUの価値って何だと思いますか?

池田さん:コロナ前までは、東京にいるOB・OG同士で「飲もうか」と集まることもよくありましたね。誰かが呼びかけるわけでもなく、自然と連絡を取り合って集まる。共に困難を乗り越えた仲間だからこその絆があるのだと感じています。

社会に出ると、肩書きや業界で関係性が決まってしまうことがあります。でもBCUの仲間とはそこがフラット。異業種の人とも、大企業の人とも、学生時代の延長のように自由に話せる。肩書きにとらわれず語り合えるのは、本当に貴重です。

高尾さん:確かに。異業種交流会とは全然違うよね。あえて集められた「交流」ではなく、挑戦の場を共にした“同志”だからこそ、業界も世代も超えてつながれる。そこにBCUならではの価値を感じます。

馬場さん:卒業生のグループLINEはどんどん人数も増えて、今や300人近くなりました。10周年の節目で集まった今回の再会でも、「一緒にまた何かやろうよ」という芽がいくつも出てきました。例えば、ともしびマルシェのような取り組みをみんなで応援したいとか、マーケティングが得意な人と起業した人が協力するとか。社会人になって磨いたスキルを持ち寄れるからこそ、今だからできることが増えている気がします。これからも有機的に新しい挑戦が生まれる予感があります。

ーーこれから、BCUはどんな場所になっていってほしいですか?

池田さん: 私は“尖り続けてほしい”と思いますね。わかりやすいテーマに寄せるのは簡単だけど、BCUにしか扱えない課題や挑戦がある。だからこそ「ここでしか出会えない人」に出会えるし、「ここでしかできない経験」ができる。その純度を上げていってほしい。 『やっぱあそこに行かないと、これはやれないよね』みたいな、代替の効かないものであり続けてくれたらうれしいなと思います。

馬場さん:参加者も、学生から社会人まで混ざっているのがいいんですよね。世代を超えて学び合う中で、自然と大学生が高校生に教えたり、大学生が社会人に学んだり、教育的な循環も生まれている。これもBCUならではです。

高尾さん:今回、BCUの現場に戻ってきて、「ここは自分が立ち返れる場所だ」と改めて強く感じました。岡田さんがおっしゃっている「心の豊かさ」「ものの豊かさ」の話や、「愛の5段階説」(注:第一段階を「自己愛」、次は「パートナー愛」、次は「家族愛・友人愛」、次は「人類愛」、最後を「地球愛」とする岡田自身の人生訓)のように、日常ではつい忘れてしまうけれど、大切にして生きていきたい価値観を思い出させてくれる。そんな空間なんですよね。

だからこそ、この場はこれからも続いてほしいと思います。挑戦する人が本当に多いし、将来は政治の世界に飛び込む人だって出てくるんじゃないかな。理想を追い続けて行動できる人が集まっているから、これから先が楽しみで仕方ないです。

池田さん:(笑いながら)じゃあ、私たちもあと40年くらいは頑張らないとね~。

高尾さん:ほんと、ワクワクするよね。地方から、日本全体の起点になるような場所になっていったら、最高です。

取材 / 小林友紀(企画百貨)